L'épisode le plus dramatique de la guerre d'Algérie a lieu à Oran le 5 juillet 1962, le jour même de la proclamation officielle de l'indépendance algérienne et deux jours après son indépendance effective.

Cette grande ville de la côte occidentale (400.000 habitants) était la seule à majorité européenne pendant la période coloniale. De nombreux pieds-noirs y étaient encore présents au lendemain de l'indépendance. D'autres, fuyant le bled (la campagne), s'y étaient installés dans l'attente d'un hypothétique exode.

Une ville sous tension

Du 1er juillet, date du vote de l’indépendance jusqu’au 4, il n’y a en ville que quelques défilés de voitures surchargées de musulmans, hommes et femmes hurlant des slogans et des you-you, plutôt bon enfant… Le 5 juillet 1962, la radio donne l'ordre aux habitants d’ouvrir les magasins, les bureaux et de reprendre le travail.

Mais dès le matin, une foule déferle des quartiers arabes vers les quartiers européens, de la place Kargentah vers la Place d’Armes, «pour un défilé pacifique». La plupart des manifestants n'en sont pas moins armés. À 11 heures, un coup de feu retentit sur la place d’Armes, un signal sans doute. Des cris jaillissent : «L’OAS, c’est l’OAS qui nous tire dessus !» Assertion invraisemblable car nul n'aurait été assez fou pour provoquer ainsi une foule déjà surexcitée.

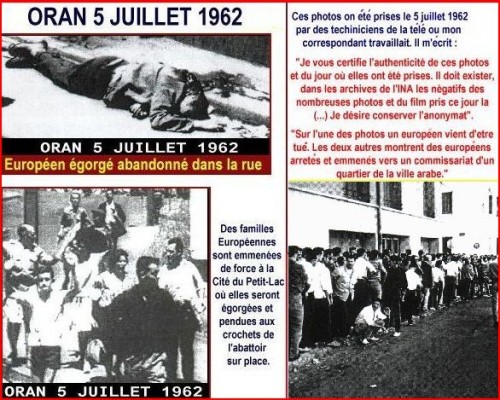

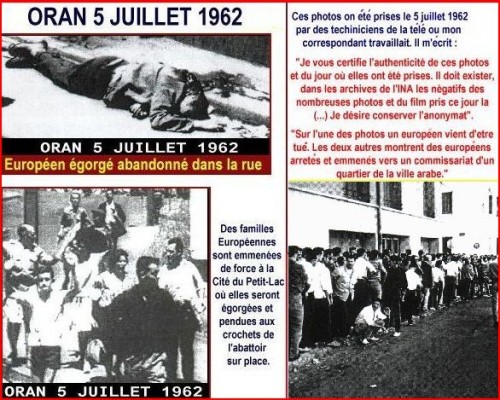

C'est le début d'un carnage : une chasse à l’Européen commence, sauvage, systématique, dans toute la ville. On égorge, on tue au revolver ou à la mitraillette, on prend des rues en enfilade, tuant tout ce qui bouge, on pénètre dans les restaurants, les magasins, les appartements, assassinant les pauvres gens avec des raffinements de cruauté, arrachant des yeux, coupant des membres.

Les auxiliaires de l'armée algérienne, les ATO, emmènent les Européens prisonniers par longs cortèges vers le commissariat central où ils sont battus et tués, ou vers le Petit Lac, ou vers la Ville Nouvelle. Pourtant, dans cette folie sanguinaire, des musulmans sauvent des Européens, d’autres font délivrer des prisonniers.

Le général Joseph Katz, qui commande les 18.000 soldats français encore à Oran, téléphone au président Charles de Gaulle pour l’informer de l’ampleur du massacre. «Ne bougez pas !» lui est-il répondu. Les soldats restent dans les casernes.

La tuerie dure près de six heures. Lorsque, à 17 heures, les gendarmes français sortent enfin dans la rue, le calme revient aussitôt. Les cadavres jonchent la ville, on en trouve pendus aux crocs des bouchers, dans des poubelles… Dans la chaleur de juillet, la puanteur est horrible. Soldats français et algériens déversent par camions les cadavres dans le Petit Lac et les couvrent de chaux vive. Nul ne sait le bilan exact du massacre.

On parle dans les semaines qui suivent de plusieurs centaines de morts. Les représentants des pieds-noirs évoquent le chiffre de 2.000 non compris quelques centaines de disparus… Des disparus qui seront signalés plus tard dans les mines de l’Algérie, dans des prisons, des maisons closes et des bars à soldats...

André Larané.

D'après Geneviève de Ternant, L'agonie d'Oran (3 volumes), édition Gandini, Nice, 2001